-

每个小说都有一粒种子 用写作留住那些人

2020-09-24 00:00:00 点此关注西非在线更多资讯

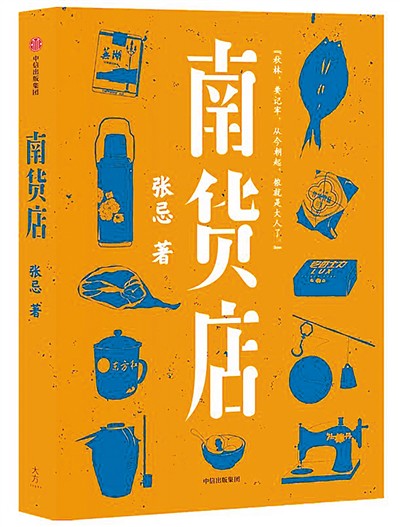

中信出版社出版

每个小说都有一粒种子。

2016年初夏,爷爷去世,我赶忙从北京回家,见老人最后一面。

老家厅堂里,临时布置起灵堂。一张晒谷的篾席立起,隔开两个区域。篾席的一边是爷爷,另一边搭了一个帆布棚子,供前来吊唁的人坐在下面吃茶抽烟,麻将扑克。

我和父亲坐在灵堂前说话。

父亲当过短暂的教师,短暂的供销社售货员,剩下的,便是漫长的警察生涯。不知是不是职业关系,我一直觉得父亲是个严肃的人。我心里有话,总是跟母亲说,跟父亲则少有交流。对他讲心里的事,会让我觉得尴尬。

因为这场丧事,我和父亲难得地坐在了一起。我们聊了很多事情,后来,就说起了爷爷的上一辈。我问父亲,爷爷的父亲,也就是太爷,他以前是做什么的?父亲想了想,却也说不清。他只记得有一年,太爷不知什么缘由,穿着蓑衣,一个人走去余姚打官司,后来就再也没有回来过。

灵堂上,中间是一张八仙桌,放着相片和供品。我和父亲说话的时候,一个五十几岁的男人就敲着身前的一只牛皮鼓,卖力地唱着本地一种叫乱弹的地方戏曲。时值初夏,风微热,男人唱得太阳穴上青筋暴绽,脸色通红。我听不清他咿咿呀呀唱的是什么,一开始觉得刺耳,聒噪,听一会,听出些味道,再听一会,就听进去了。只觉得那声音很古,粗糙,像暴雨前的动雷。仿佛就在这粗糙的唱声中,我看见了我的太爷,披着蓑衣,孤独地往前走着。

那一刻,我生出了一种特别不真切的感觉。这种不真切来自于一个人漫长的一生就这样被简化成了一帧画面,甚至我怀疑,连这画面都可能是虚构的。再细想,在我身边,还有许许多多这样的人。从称谓上讲,他们都是我最熟悉的,但从“人”的角度讲,他们却是完全陌生的。于是,我有了一个念头,我要把这些人都写出来。

2018年,我开始写《南货店》。主人公叫秋林,小说就从他的19岁开始写,那是1979年,是我出生的年份。这似乎是一个巧合,又似乎不是。写上一代人的东西,从某种程度上,其实也是在写自己。

就这样,我从自己出发,写了一个差不多父辈年纪的人,这是我的方法。写《出家》时,我想知道一个人为什么会走到寺庙里去当僧人,我就把自己当那个人,从头至尾写了一遍。《南货店》里,秋林是主人公,却也是旁观者。他将我听过的,见过的,甚至是想过的那些人都联系在了一起,他们慢慢现出身影,然后开始呼吸,行走,说话,讨生活。我完全陷入了秋林的生活,从第一个字落笔开始,花了两年时间,最后写了将近30万字。在写完最后一个字时,我坐在电脑前,很长一段时间一动不动,生怕稍微有些动静,就会惊扰到故事里的人。许久,我才抬起头。又看见了那个身影,穿着蓑衣,烟雨迷蒙中,踩着泥泞的黄土路,头也不回地往前走。

写完《出家》,我见到了自己。写完《南货店》,我则见了众生。

张 忌

《人民日报海外版》(2020年09月24日第07版)